一、审判思维与仲裁理念的核心差异

1. 价值取向

- 诉讼:以公权力为核心,强调法律适用的统一性、程序刚性和公共利益保护(如《民事诉讼法》第7条“以事实为依据,以法律为准绳”)。

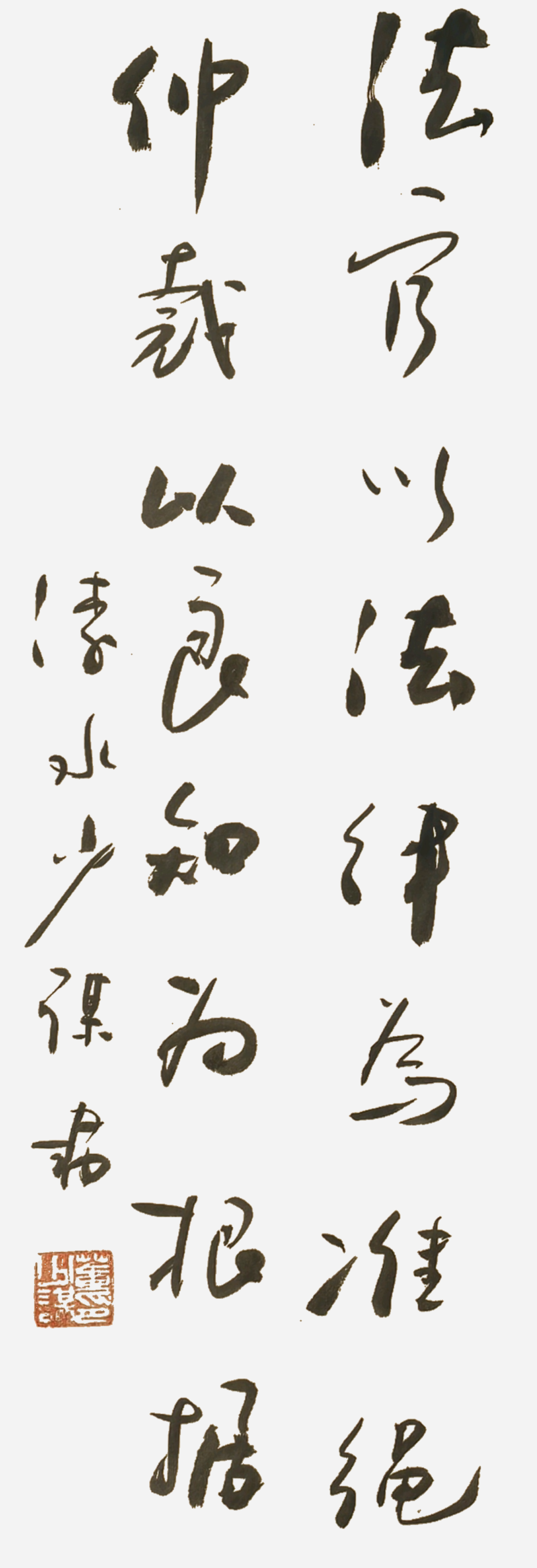

- 仲裁:以意思自治为核心,注重效率、灵活性和商业惯例(如《仲裁法》第7条“公平合理”原则,允许当事人选择程序规则)。

2. 程序特点

- 诉讼:严格遵循对抗制程序,法官主导调查与裁判(如《民事诉讼法》的庭审规则)。

- 仲裁:程序灵活,仲裁庭可依《仲裁法》第39条书面审理,或参考《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》简化流程。

3. 证据规则

- 诉讼:受《民事诉讼证据规定》严格约束,强调形式合法性。

- 仲裁:仲裁庭可自主决定证据可采性(如《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》第43条),更注重实质合理性。

二、法官思维对仲裁的“双刃剑”效应

1. 优势:司法经验的价值延伸

- 程序严谨性:法官对程序正义的敏感性可降低裁决被司法审查撤销的风险(如避免《仲裁法》第58条“程序违法”情形)。

- 法律解释深度:在涉及法律冲突(如刑民交叉、国际法与国内法冲突)时,法官的系统化思维有助于厘清复杂法律关系。

- 裁决可执行性:法官的文书说理能力可增强裁决的司法审查通过率,避免因“裁决理由不充分”被驳回。

2. 挑战:思维惯性与仲裁特性的冲突

- 职权主义倾向:法官可能过度介入调查,与仲裁的当事人自治原则相悖。

- 形式证据依赖:严格遵循诉讼证据规则可能削弱仲裁的效率优势。

- 三段论局限:机械适用法律条文可能忽视商事惯例(如国际贸易术语INCOTERMS)的补充作用。

三、转型优化的关键路径

1. 认知重构与角色转换

- 身份认同:从“公权力行使者”转向“争议解决服务提供者”,理解仲裁本质是《民法典》第133条的民事法律行为。

- 理念更新:接受“效率优先”的仲裁文化,平衡法律刚性与商业灵活性。

2. 能力拓展

- 商事规则学习:掌握UCP600、CISG等国际商事规则,提升行业惯例的识别能力。

- 程序创新:借鉴国际商会(ICC)的“管理型仲裁”模式,灵活运用书面审理、合并仲裁等机制。

- 调解技能:融合“仲裁-调解”(Arb-Med)技术,促进争议高效解决。

3. 制度支持

- 准入培训:参照英国《1996年仲裁法》第24条,为转型法官设计专项课程,涵盖仲裁规则、国际商事惯例等。

- 监督平衡:完善《仲裁法》第58条的司法审查标准,防止审判思维异化仲裁特性。

- 文化培育:通过中国仲裁协会发布指引,推动形成“法律严谨性+商业友好性”的仲裁文化。

四、结论

退休法官担任仲裁员既是法律职业共同体的经验传承,也是制度衔接的挑战。其成功转型需实现三重平衡:

1. 程序上:保持司法严谨性与仲裁灵活性的动态协调;

2. 实体上:融合法律规范与商事惯例的复合判断;

3. 文化上:完成从“裁判权威”到“服务导向”的角色进化。

最终目标在于,通过个体能力提升与制度优化协同,将司法经验转化为仲裁优势,既维护法律确定性,又释放仲裁的效率价值。